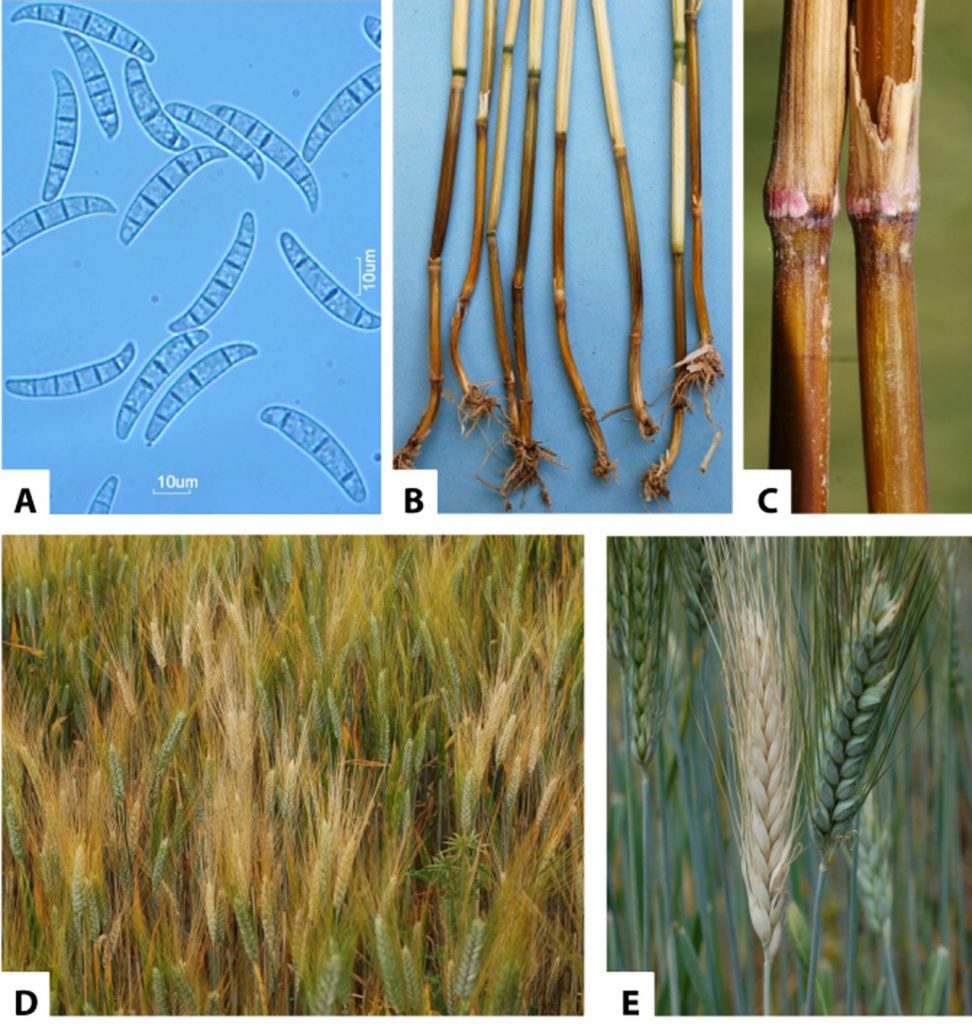

小麦黄化モザイクウイルス(WYMV)は、小麦生産に深刻な影響を与えるウイルス性疾患で、その経済的影響も非常に大きいです。この病気は、土壌を介して真菌様の生物であるポリミクサ・グラミニスによって伝播され、収量と品質の低下を引き起こします。その結果、農家だけでなく、広範な経済にも波及し、食糧安全保障や農業貿易、国の経済的安定性に影響を及ぼします。本記事では、WYMVによる経済的影響をミクロ(個々の農場)およびマクロ(国際的、国家的)視点から探り、主要な影響だけでなく、軽微な影響も含めて議論します。

ミクロ経済的影響:個々の小麦生産農家への影響

収量の損失と収入の減少

ミクロ経済的な観点で最も直接的な影響は、収量の損失です。感染した畑では、病気の重症度や栽培された小麦品種によって最大50%の収量減少が見られることがあります。個々の農家にとっては、収量が減少すれば売れる小麦の量も減り、収入が減少します。小麦価格が市場の状況によって変動する中、収量が少なくても、価格が上昇しても、収益は減少する可能性があり、特に資源の限られた農家にとっては経済的な負担が大きくなります。

生産コストの増加

収量の損失に加えて、農家は生産コストの増加にも直面することがあります。WYMVの管理には、耐性品種の購入、追加の化学処理、より頻繁な畑の監視など、より集中的な農業管理が必要です。これらの措置は運営コストを増加させ、農家の利益率を圧迫します。特に小規模農家にとっては、これらの追加費用が利益を上回る可能性があり、借入を増やしたり、最悪の場合、小麦栽培を放棄せざるを得なくなることがあります。

市場の変動と不確実性

小麦農家はすでに市場の変動に対して敏感ですが、WYMVは供給と需要の両方に変動を引き起こすため、この不確実性を悪化させます。国内で小麦供給が減少すると、価格が上昇する可能性がありますが、一方で、感染した小麦の品質が低いため、通常の市場価格で販売できない場合があります。そのため、農家は市場全体で価格が上がっても、販売価格が通常通りでないため、収入の減少を余儀なくされることがあります。

農場の持続可能性への長期的な影響

WYMVの発症が繰り返されることで、小麦農業の持続可能性に対する長期的な影響が現れる可能性があります。この病気の持続的な影響により、畑で何年も収量を取り戻すことができず、小麦栽培を放棄する農家が増える可能性があります。小麦栽培を続ける農家にとっては、収入が減少し、農場に再投資する余裕がなくなるため、農業経営が非常に困難になるでしょう。

マクロ経済的影響:小麦黄化モザイクウイルスの広範な経済的影響

国内の農業経済

より広い視点では、WYMVは国の農業経済に深刻な影響を与える可能性があります。小麦は多くの国で主要な作物であり、その生産が中断されると、経済全体に影響を及ぼします。特に小麦が主要な輸出品目である国々では、WYMVによる小麦生産の減少が輸出収入の減少を引き起こし、貿易の不均衡を悪化させる可能性があります。さらに、国内の小麦生産に依存している国々では、輸入コストの増加が食糧安全保障に影響を与え、インフレーションを引き起こす恐れもあります。

食品価格とインフレーションへの影響

小麦の供給がWYMVによって乱れると、食品価格が上昇する可能性があります。特に小麦が主要な食料品である国々では、価格の上昇はインフレーションを引き起こし、低所得層に大きな影響を与えることになります。消費者は、パンやパスタなど小麦を使用した製品の価格が上昇することで生活費が増加し、特に小麦が食事の中で重要な割合を占める地域では、家庭の予算に圧力をかけることになります。これにより、政府による補助金や支援プログラムへの需要が増え、公共財政にさらなる負担をかけることになります。

地方経済と雇用への影響

WYMVの経済的影響は、特に小麦栽培が主な収入源となっている農村地域に広がります。農家が収入減少や小麦栽培の放棄を余儀なくされると、地域経済は深刻な影響を受けます。小麦の生産量が減ることで、地方の労働需要が減少し、農業に依存していた地域では雇用機会が減少します。これにより、農村から都市への移住が進み、農村人口が減少し、農業インフラが衰退することになります。

政府の対応と財政的負担

影響を受けた国々では、政府がWYMVの影響を緩和するために、補助金、耐性品種の研究開発資金、農業保険プログラムなどを提供することが一般的です。しかし、これらの対策には多大な費用がかかります。これにより、国の予算が圧迫され、農業以外の重要な分野に使える資金が減少する可能性があります。

軽微な経済的影響

地元供給チェーンの混乱

WYMVが広範囲にわたって発生しなくても、局所的な発生によって供給チェーンが乱れることがあります。感染地域の農家が地元の加工業者やパン屋、食品製造業者の需要に応えられなくなり、市場での遅延や品不足が生じます。これにより、地元企業の収益が減少し、地域経済に波及する影響を与えることになります。

研究開発費用

WYMVの経済的影響を軽減するためには、病気に強い小麦品種の開発や害虫管理技術の改善に対する継続的な投資が必要です。政府、農業団体、民間企業がこれらの研究活動に資金を投入する必要がありますが、この費用は短期的に財政的な負担を生じさせ、他の分野に充てるべき資金が不足する可能性があります。

保険料の増加

WYMVが広がると、特に感染が多い地域では作物保険の保険料が引き上げられることがあります。この保険料の増加は農家にとって追加の経済的負担となり、農家が保険に加入するコストが高くなり、結果的に小規模農家が保険加入を諦めることにつながるかもしれません。

結論

小麦黄化モザイクウイルスは、ミクロ経済的にもマクロ経済的にも重大な脅威をもたらします。個々の農家にとっては収入減少、生産コストの増加、農場の持続可能性の問題が生じ、国家的には農業経済、食糧価格、農村地域への影響が広がります。供給チェーンの混乱や研究開発費、保険料の増加といった軽微な経済的影響も積み重なり、複雑な経済的影響を引き起こします。したがって、WYMVへの対応には、農家、研究者、政府の協力による総合的な取り組みが必要であり、その影響を軽減し、地域および国家経済の安定を守ることが求められます。